東洋医学における腎虚のお話

東洋医学を知りたい

先生、『腎虛』って東洋医学でよく聞く言葉ですが、一体どういう意味でしょうか?なんか難しそうで…

東洋医学研究家

そうだね、確かに少し分かりにくいよね。『腎虛』は、東洋医学では、生命エネルギーの源である「腎」の働きが弱っている状態を指す言葉なんだ。西洋医学の腎臓の働きとは少し違う意味合いを持っているんだよ。

東洋医学を知りたい

西洋医学の腎臓とは違うんですか?では、具体的にどういう働きが弱っている状態なのでしょうか?

東洋医学研究家

そうだね。例えば、成長や発育、生殖機能、老化などに関係する働きが弱っている状態を指すんだ。具体的には、腰や膝のだるさ、疲れやすさ、物忘れ、白髪、抜け毛、冷え性、耳鳴りなどの症状が現れることがあるよ。西洋医学でいう腎臓病とは少し違う視点で体の状態をとらえているんだ。

腎虛とは。

東洋医学では「腎虚」という言葉があります。これは、腎臓の働きが弱っている状態全般を表す言葉です。腎臓の働きが弱るといっても、具体的には色々な種類があり、例えば、腎の陰気が不足している「腎陰虚」、腎の陽気が不足している「腎陽虚」、腎の精気が不足している「腎精不足」、そして腎気が不安定な状態など、様々な状態を含んでいます。

腎虚とは

東洋医学では、腎は西洋医学でいうところの腎臓だけを指す言葉ではありません。腎は、成長、発育、生殖といった生命活動の根幹に関わる大切な臓器であり、生命エネルギーの源と考えられています。この生命エネルギーは「腎気」と呼ばれ、人が生まれつき持っている先天の気と、呼吸や食事から得られる後天の気を蓄え、全身に供給する役割を担っています。腎気は、生命力の源であると同時に、老化とも深く関わっています。腎気が充実していれば、若々しく活力に満ちた生活を送ることができますが、腎気が不足すると、様々な不調が現れ、老化現象も進んでいくと考えられています。

この腎気が不足した状態を「腎虚」といいます。腎虚は、加齢による自然な衰えだけでなく、過労や睡眠不足、ストレス、偏った食事、冷え、過度な性生活など、様々な要因によって引き起こされます。腎は生命活動の土台を支えるため、腎虚になると、全身の様々な機能が低下し、多岐にわたる症状が現れる可能性があります。例えば、腰や膝の痛み、倦怠感、めまい、耳鳴り、物忘れ、白髪、脱毛、頻尿、夜間尿、むくみ、冷え性、不妊、精力減退、発育の遅れなどです。これらの症状は、一見すると他の病気と間違えやすい場合もあるため、注意が必要です。

腎虚は体質的なものと、生活習慣の乱れによって後天的に生じるものがあります。生まれつき腎気が弱い方は、幼い頃から発育が遅かったり、疲れやすいといった特徴が見られる場合があります。後天的な腎虚は、不摂生な生活を続けることで腎に負担がかかり、腎気が消耗してしまうことで起こります。日々の生活習慣を見直し、腎を養う生活を心がけることで、腎虚の予防と改善が期待できます。東洋医学では、腎虚の改善には、食事療法、漢方薬、鍼灸、気功など、様々な方法が用いられます。症状や体質に合わせた適切な養生法を実践することで、腎気を補い、健康な状態へと導くことができます。

| 腎 | 成長、発育、生殖といった生命活動の根幹に関わる臓器。生命エネルギー(腎気)の源。 |

|---|---|

| 腎気 | 生命エネルギー。先天の気と後天の気を蓄え、全身に供給する。生命力の源であり、老化とも深く関わる。 |

| 腎虚 | 腎気が不足した状態。加齢、過労、睡眠不足、ストレス、偏った食事、冷え、過度な性生活など様々な要因で引き起こされる。 全身の様々な機能が低下し、多岐にわたる症状(腰や膝の痛み、倦怠感、めまい、耳鳴り、物忘れ、白髪、脱毛、頻尿、夜間尿、むくみ、冷え性、不妊、精力減退、発育の遅れなど)が現れる。 |

| 腎虚の種類 | 体質的なものと生活習慣の乱れにより後天的に生じるものがある。 |

| 腎虚の改善策 | 食事療法、漢方薬、鍼灸、気功など。症状や体質に合わせた適切な養生法。 |

腎虚の種類

東洋医学では、腎は生命エネルギーの源と考えられています。腎は単なる臓器ではなく、成長、発育、生殖、老化など、生命活動全体に関わる重要な役割を担っています。この腎の働きが弱まる状態を腎虚といい、様々な症状が現れます。腎虚には大きく分けて、腎陰虚、腎陽虚、腎精不足の三つの種類があります。

まず、腎陰虚は、体内の水分や栄養、つまり「陰」の不足した状態です。陰は体の潤滑油のような役割を果たし、体を冷やし、滋養します。腎陰が不足すると、体に潤いがなくなり、のぼせやほてり、寝汗、手足のほてり、空咳、口の渇き、便秘といった症状が現れます。まるで体に潤いを与える水が不足しているかのように、乾燥した状態になります。

次に、腎陽虚は、体の温かさや活力を保つエネルギー源である「陽」が不足した状態です。陽は体を温め、活動を支えます。腎陽が不足すると、冷え症、特に足腰の冷え、むくみ、顔色が青白い、倦怠感、朝起きるのが辛い、下痢、夜間頻尿といった症状が現れます。まるで体内の火が弱まっているかのように、冷えを感じやすくなります。

そして、腎精不足は、成長や生殖に関わる生命エネルギーの貯蔵庫である「精」が不足した状態です。精は先天の気と後天の気から作られ、生命活動の根源とされています。腎精が不足すると、老化現象の促進、白髪や脱毛、歯のぐらつき、物忘れ、生殖機能の低下、子どもの発育の遅れなどに繋がると考えられています。

その他にも、腎気が不足して落ち着かない状態も腎虚の一種です。腎虚は様々な症状を伴うため、自己判断は危険です。気になる症状がある場合は、東洋医学の専門家に相談し、適切な診断と治療を受けることが大切です。

| 腎虚の種類 | 不足しているもの | 役割 | 症状 |

|---|---|---|---|

| 腎陰虚 | 陰 (水分、栄養) | 体の潤滑油、体を冷やし滋養する | のぼせ、ほてり、寝汗、手足のほてり、空咳、口の渇き、便秘 |

| 腎陽虚 | 陽 (温かさ、活力のエネルギー源) | 体を温め、活動を支える | 冷え症(特に足腰)、むくみ、顔色が青白い、倦怠感、朝起きるのが辛い、下痢、夜間頻尿 |

| 腎精不足 | 精 (生命エネルギーの貯蔵庫) | 成長、生殖に関わる | 老化現象の促進、白髪、脱毛、歯のぐらつき、物忘れ、生殖機能の低下、子どもの発育の遅れ |

腎虚の症状

腎は、東洋医学において生命エネルギーの源である「精」を蓄え、成長・発育・生殖に関わる大切な臓器と考えられています。腎の働きが衰えた状態、すなわち腎虚になると、様々な症状が現れます。

腎虚の代表的な症状として、まず挙げられるのが慢性的な疲労感や倦怠感です。朝起きても疲れが取れず、一日中だるさが続くといった訴えが多く聞かれます。これは、腎が持つ「精」が不足することで、体の活力が低下するためと考えられます。

また、腰や膝の痛みも腎虚の特徴的な症状です。腎は骨や骨髄とも密接な関係があるとされ、腎虚になると骨を支える力が弱まり、腰や膝に痛みや重だるさを感じやすくなります。特に、何をするにも腰に力が入らない、階段の上り下りがつらいといった場合は、腎虚を疑うべきでしょう。

さらに、耳鳴りやめまい、物忘れなども腎虚の症状として現れることがあります。東洋医学では、耳や脳の機能も腎と深い関わりがあるとされており、腎精が不足すると、これらの機能が低下し、耳鳴りやめまい、集中力の低下や物忘れといった症状が現れると考えられています。

その他、白髪や抜け毛、頻尿や夜間尿、性欲減退、不妊症なども腎虚のサインです。腎は成長や生殖にも関わわるため、腎虚になると髪の毛が白くなったり抜けやすくなったり、排尿のトラブルや性機能の低下などが起こりやすくなります。

これらの症状は他の病気と共通している場合も多いため、自己判断は危険です。複数の症状が重なっている場合や、症状が長引く場合は、必ず専門家に相談し、適切な診断と治療を受けるようにしましょう。

| カテゴリー | 症状 |

|---|---|

| 活力低下 | 慢性的な疲労感、倦怠感、朝起きても疲れが取れない、一日中だるさが続く |

| 筋骨格系 | 腰や膝の痛み、腰に力が入らない、階段の上り下りがつらい |

| 感覚器・認知機能 | 耳鳴り、めまい、物忘れ、集中力の低下 |

| その他 | 白髪、抜け毛、頻尿、夜間尿、性欲減退、不妊症 |

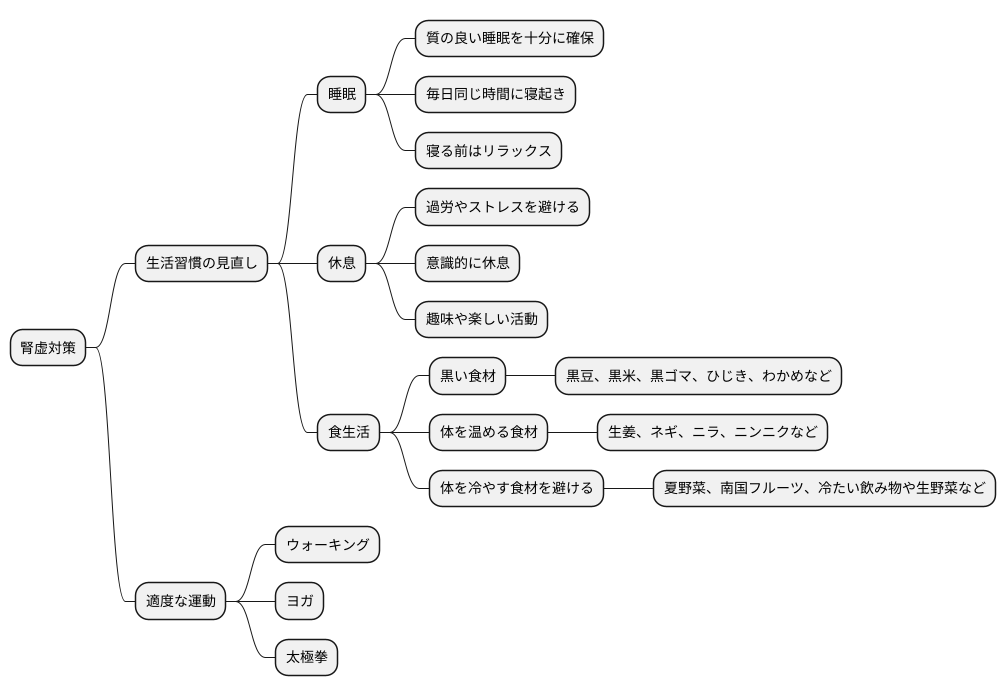

腎虚の対策

東洋医学では、腎は生命エネルギーの源「腎気」を蓄える大切な臓器と考えられています。この腎気が不足した状態が「腎虚」です。腎虚は加齢とともに自然と衰えていくものですが、過労やストレス、冷えなどによっても引き起こされます。対策として、まずは生活習慣の見直しが重要です。

質の良い睡眠を十分に確保することは、腎気を養う上で欠かせません。睡眠不足は腎気を消耗させる大きな要因となりますので、毎日同じ時間に寝起きし、規則正しい睡眠リズムを保つよう心がけましょう。寝る前はリラックスして、心身ともにゆったりとした時間を過ごしてください。過労やストレスも腎気を弱める原因となります。仕事や人間関係で負担を感じている場合は、意識的に休息を取り入れることが大切です。趣味や楽しい活動で気分転換をしたり、休暇を取って心身を休ませることも必要です。

食生活の改善も腎虚対策には有効です。東洋医学では、黒い食材は腎に良いと考えられています。黒豆、黒米、黒ゴマ、ひじき、わかめなどを積極的に食事に取り入れましょう。体を温める食材を摂ることも大切です。生姜、ネギ、ニラ、ニンニクなどは体を温め、腎気を活性化させる効果が期待できます。反対に、体を冷やす食べ物は腎虚を悪化させる可能性があります。夏野菜、南国フルーツ、冷たい飲み物や生野菜の摂り過ぎには注意しましょう。特に、冬場は体を冷やさないよう、温かいスープや煮物などを積極的に食べるように心がけてください。

適度な運動も腎気を活性化させるために重要です。激しい運動ではなく、ウォーキングやヨガ、太極拳など、自分のペースで続けられる運動を選びましょう。毎日継続することで、血行が促進され、腎気も活発になります。無理なく続けられる運動習慣を身につけて、健康な体を維持しましょう。

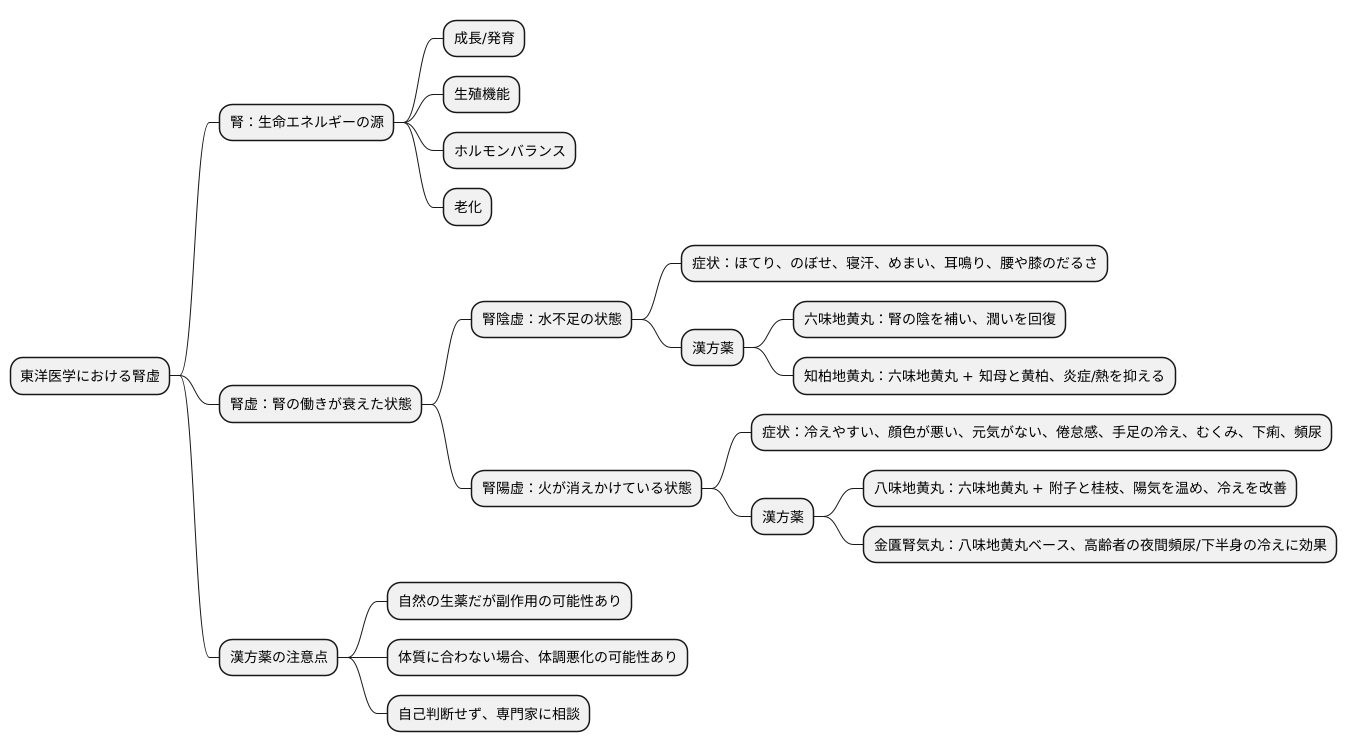

腎虚と漢方薬

東洋医学では、腎は生命エネルギーの源と考えられています。成長や発育、生殖機能、ホルモンバランス、老化などに深く関わっており、腎の働きが衰えると様々な不調が現れます。この状態を腎虚といいます。腎虚は大きく分けて腎陰虚と腎陽虚の二種類に分類されます。

腎陰虚は、例えるなら水が不足している状態です。体に潤いがなくなり、ほてり、のぼせ、寝汗、めまい、耳鳴り、腰や膝のだるさといった症状が現れます。このような症状に対して用いられる漢方薬として、六味地黄丸があります。六味地黄丸は、不足した腎の陰を補い、体の潤いを回復させる働きがあります。また、知柏地黄丸は、六味地黄丸に知母と黄柏を加えたもので、炎症や熱を抑える効果も期待できます。

一方、腎陽虚は火が消えかけているような状態です。体が冷えやすく、顔色が悪く、元気がなく、倦怠感、手足の冷え、むくみ、下痢、頻尿などの症状が現れます。腎陽虚に対しては、八味地黄丸が用いられます。八味地黄丸は、六味地黄丸に附子と桂枝を加えた処方で、腎の陽気を温め、体の冷えを改善する効果が期待できます。また、金匱腎気丸は、八味地黄丸を基本に、より体を温める生薬が加えられており、特に高齢者の夜間頻尿や下半身の冷えなどに効果があるとされています。

漢方薬は自然の生薬から作られていますが、副作用がないわけではありません。自分の体質に合わない漢方薬を服用すると、かえって体調を崩す可能性もあります。腎虚の症状を感じた場合は、自己判断で漢方薬を服用するのではなく、必ず漢方医などの専門家に相談し、適切な診断と処方を受けることが大切です。

日常生活での注意点

腎の働きは、生命力を支える根本であり、その衰えは様々な不調につながります。これを「腎虚」と言い、日々の生活習慣に気を配ることで予防・改善が可能です。特に気をつけたいのは、体を冷やさないことです。冬は言うまでもなく、厚着をして、冷える場所に長くいないようにしましょう。夏でも冷房の効きすぎた部屋に長時間いるのは禁物です。冷えは腎の働きを弱め、腎虚を悪化させる可能性があります。冷たい飲み物や食べ物を摂りすぎないように、常温や温かいものを選ぶように心がけましょう。

不規則な生活や過労、強いストレスも腎に負担をかけます。夜更かしや睡眠不足は避け、十分な休息をとりましょう。仕事や人間関係でストレスを感じた時は、趣味や軽い運動で気分転換を図ったり、ゆっくりとお風呂に浸かったりしてリラックスする時間を作ることも大切です。心と体は密接につながっており、心の健康は体の健康、ひいては腎の健康にも繋がります。

食生活にも気を配りましょう。暴飲暴食は避け、バランスの良い食事を心がけてください。旬の食材を取り入れ、体を温める根菜類などを積極的に摂り入れると良いでしょう。また、過度な飲酒や喫煙は腎に大きな負担をかけるため、できるだけ控えましょう。適度な運動も大切です。激しい運動ではなく、ウォーキングや軽い体操など、自分に合った運動を無理なく続けることで、血行が促進され、腎の働きも活発になります。

このように、腎虚の予防・改善には、体を温め、心身をリラックスさせ、バランスの良い食事と適度な運動を心がけ、規則正しい生活を送ることが重要です。小さな積み重ねが、健康な腎、ひいては健康な体へと繋がります。

| 腎虚の原因 | 対策 |

|---|---|

| 体を冷やす | ・冬は厚着をする ・冷える場所に長時間いない ・冷房の効きすぎに注意 ・冷たい飲食物を避ける |

| 不規則な生活・過労・ストレス | ・十分な睡眠 ・趣味や運動で気分転換 ・リラックスする時間を作る |

| 食生活の乱れ | ・暴飲暴食を避ける ・バランスの良い食事 ・旬の食材 ・体を温める根菜類 ・過度な飲酒・喫煙を控える |

| 運動不足 | ・適度な運動(ウォーキング、軽い体操など) |