耳茸:耳にできる腫瘍について

東洋医学を知りたい

先生、『耳蕈』って、どんなものですか? 漢字からキノコの一種かな、と思ったんですが。

東洋医学研究家

なるほど、キノコを連想するのも無理はないね。実際には、外耳道にできるポリープのようなものだよ。見た目がキノコに似ていることから、この名前がついたんだ。

東洋医学を知りたい

外耳道にできるポリープ…ということは、耳の中にできるできもの、ということですね?

東洋医学研究家

そうだよ。耳だれが出ていたり、耳が聞こえにくかったりするなどの症状が出ることもあるんだ。詳しいことはまた授業で説明するね。

耳蕈とは。

東洋医学で使われる『耳蕈』という言葉について説明します。『耳蕈』とは、耳の穴、つまり外耳道にできるきのこのような形のいぼのようなものを指します。

耳茸とは何か

耳茸とは、耳の穴から鼓膜までの管、つまり外耳道にできるきのこのような形の小さなできもので、正式には耳蕈と呼ばれます。まるで耳の中に小さな茸が生えたように見えることから、この名前がつけられました。耳茸は、外耳道の粘膜から盛り上がったいぼのような病変で、ポリープの一種です。色は赤みを帯びていることが多く、触ると柔らかく、痛みはあまり感じません。

この耳茸ができる原因の一つに、外耳道の炎症や細菌、カビなどの感染が挙げられます。耳かきなどで耳の中を傷つけてしまうと、そこから炎症が起こり、耳茸ができることがあります。また、中耳炎などで耳の中に膿が溜まっていると、それも耳茸発生の原因となります。さらに、アトピー性皮膚炎や耳だれを伴う皮膚の湿疹といった皮膚の病気も、耳茸のできやすさに関わっていると考えられています。これらの病気がある方は、耳の中も炎症を起こしやすいため、耳茸ができやすい状態にあると言えます。

耳茸自体は痛みを伴わないことが多いのですが、大きくなってくると耳の穴を塞いでしまい、耳が詰まったような感じが生じたり、音が聞こえにくくなることがあります。また、耳茸に細菌やカビが感染すると、耳だれが出てきたり、耳の痛みや熱っぽさを感じたりすることがあります。ほとんどの場合は良性のできものですが、ごくまれに悪性の腫瘍である場合もあります。耳の中に違和感を感じたら、自己判断せずに早めに耳鼻咽喉科で診てもらうことが大切です。医師による適切な診断と治療を受けることで、安心して過ごせるようになります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 耳茸(正式名称:耳蕈) |

| 形状 | 耳の穴にできるきのこのような形をした小さなできもの(ポリープの一種) |

| 色 | 赤みを帯びている |

| 感触 | 柔らかい |

| 痛み | 通常は無痛 |

| 原因 | 外耳道の炎症、細菌・カビの感染、耳かきによる傷、中耳炎、アトピー性皮膚炎、耳だれを伴う皮膚の湿疹など |

| 症状 | 耳詰まり感、難聴、耳だれ、耳の痛み、熱っぽさなど |

| その他 | ほとんどは良性だが、まれに悪性腫瘍の場合もあるため、早期の耳鼻咽喉科受診が重要 |

耳茸の症状

耳茸は、耳の中にできる良性の腫瘍ですが、大きくなると様々な不快な症状を引き起こします。初期の段階では、自覚症状がほとんどないことが多く、気づかないうちに病気が進行している場合もあります。

耳茸が大きくなってくると、まず耳の閉塞感が現れます。まるで耳に何かが詰まっているような、重苦しい感覚に襲われます。さらに腫瘍が成長すると、音が聞こえにくくなる難聴の症状が現れます。これは、耳茸が外耳道を塞いでしまうことで、音が鼓膜まで届きにくくなることが原因です。

また、耳茸は炎症を起こしやすく、耳だれを引き起こすこともあります。これは、耳茸の周囲に膿が溜まったり、炎症によって浸出液が分泌されることが原因です。黄色や緑色のドロッとした耳だれが出る場合は、細菌感染の可能性が高いので、早めに医師の診察を受ける必要があります。

さらに、耳の痛みやかゆみといった症状が現れることもあります。かゆみは炎症によって引き起こされ、我慢できないほど強い場合もあります。痛みは、耳茸自体が神経を圧迫することで生じる場合や、炎症がひどくなった場合に現れます。

耳鳴りやめまいといった症状が現れることもあります。これは耳茸が鼓膜や中耳に影響を及ぼしている可能性を示唆しています。めまいは、耳の奥にある平衡感覚をつかさどる三半規管が刺激されることで起こります。

これらの症状は、耳茸以外にも様々な病気が原因で起こる可能性があります。そのため、耳に少しでも違和感を感じたら、自己判断せずに耳鼻咽喉科を受診し、適切な検査と治療を受けることが大切です。

| 症状 | 詳細 |

|---|---|

| 自覚症状なし | 初期段階では気づかないことが多い |

| 耳の閉塞感 | 耳に何かが詰まっているような感覚 |

| 難聴 | 音が聞こえにくくなる |

| 耳だれ | 黄色や緑色のドロッとした液が出ることも |

| 耳の痛みやかゆみ | 炎症によって引き起こされる |

| 耳鳴りやめまい | 鼓膜や中耳への影響の可能性 |

耳茸の検査と診断

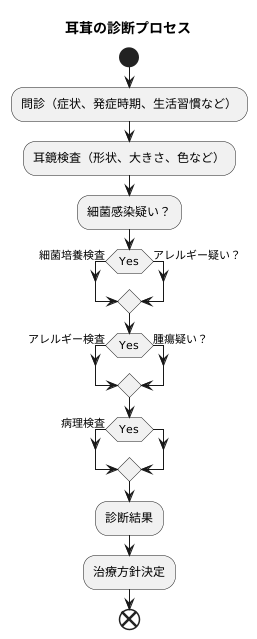

耳茸(じじょう)とは、耳の中にできるきのこのような形をした小さなできものです。このできものは、外耳道に発生し、時に痛みやかゆみ、耳閉感などの症状を引き起こします。耳茸の診断は、主に耳鼻咽喉科の医師によって行われます。診断のプロセスは、まず問診から始まります。医師は、患者さんの症状や発症時期、日常生活における習慣などを詳しく尋ね、原因を探っていきます。

次に、耳鏡と呼ばれる器具を用いて、外耳道内部を詳しく観察します。耳鏡は、耳の穴に挿入する小さなライト付きの拡大鏡のようなもので、これにより医師は、耳茸の形状や大きさ、色などを肉眼で確認できます。耳茸は、その見た目から、まるで小さなきのこのような形をしていることが多く、色も白っぽいものから赤みを帯びたものまで様々です。この観察により、医師は耳茸の種類や発生状況をある程度把握することができます。

さらに、耳茸の原因を特定するために、いくつかの検査が行われることがあります。例えば、細菌感染が疑われる場合は、耳だれを採取して細菌培養検査を行います。これは、耳だれの中にどのような細菌がいるのかを調べる検査です。また、アレルギーが原因となっている可能性も考えられるため、アレルギー検査を行うこともあります。アレルギー検査では、特定の物質に対する体の反応を調べます。さらに、まれにではありますが、腫瘍の可能性も考慮し、組織の一部を採取して病理検査を行うこともあります。この検査は、採取した組織を顕微鏡で観察し、細胞の異常などを調べるものです。

これらの検査結果と、耳鏡による観察結果、そして問診で得られた情報を総合的に判断することで、医師は最終的な診断を下し、適切な治療方針を決定します。耳茸は、早期に発見し、適切な治療を行えば、多くの場合、良好な経過をたどります。ですから、耳に違和感や痛み、かゆみ、耳閉感など、少しでも気になる症状がある場合は、ためらわずに耳鼻咽喉科の専門医に相談することが大切です。

耳茸の治療法

耳茸(じじょう)は、耳介、特に耳たぶにできる良性の腫瘍です。まるできのこのような形をしていることから、この名前が付けられました。このできものは痛みやかゆみなどの自覚症状がない場合が多く、見た目も皮膚の色と似ているため、初期段階では気づかないこともあります。しかし、大きくなってくると、耳たぶが重く感じたり、耳に何かが触れているような違和感を持つようになります。

耳茸の治療法は、その大きさや症状、そして原因によって様々です。比較的小さく、症状が軽い場合は、飲み薬や塗り薬で治療を行います。炎症を抑える薬を耳に直接塗ったり、体内に取り込むことで、耳茸を小さくすることを目指します。腫れを抑える薬を用いることで、炎症を鎮め、できものを縮ませる効果も期待できます。

しかし、これらの治療で効果が見られない場合や、耳茸が大きい場合は、手術が必要となることもあります。手術では、耳茸を根元から丁寧に切除します。手術は、患部に麻酔をするだけで行われることが多く、入院の必要がない場合もあります。手術後には、再発を防ぐため、定期的な通院と経過観察が必要です。

耳茸は、放置しても命に関わる病気ではありませんが、大きくなると見た目にも気になることがあります。また、まれに炎症を起こしたり、他の病気を併発する可能性もあります。そのため、耳に違和感を感じたり、できものを見つけた場合は、早めに耳鼻咽喉科を受診し、医師の指示に従って適切な治療を受けることが大切です。適切な治療を行うことで、耳茸を完治させることが可能です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 耳茸(じじょう) |

| 症状 | 初期は自覚症状が少ない。大きくなると耳たぶが重く感じたり、異物感がある。 |

| 外観 | きのこのような形、皮膚の色に似ている。 |

| 治療法(軽度) | 飲み薬、塗り薬(炎症を抑える薬) |

| 治療法(重度) | 手術(根元から切除) |

| 術後 | 定期的な通院と経過観察 |

| 経過 | 放置すると見た目が悪化、まれに炎症や合併症の可能性。 |

| 推奨行動 | 早期の耳鼻咽喉科受診 |

耳茸の予防

耳茸は、耳の中にカビが生える病気で、かゆみ、痛み、耳だれなどの不快な症状を引き起こします。この厄介な耳茸を予防するには、日頃から耳の衛生状態に気を配ることが大切です。

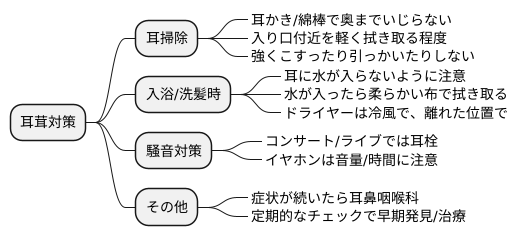

まず耳掃除は、やり過ぎると外耳道を傷つけてしまい、かえって炎症を起こしやすくしてしまいます。耳垢は、本来、耳の中を保護する役割があり、自然に排出される仕組みになっています。ですから、綿棒などで耳の奥まで掃除しようとすると、かえって耳垢を奥に押し込んでしまったり、外耳道を傷つけてしまったりする危険性があります。耳掃除は、耳の入り口付近に見える耳垢を軽く取り除く程度にとどめましょう。

また、水泳やシャワーの後には、耳の中に水が入らないように注意が必要です。もし水が入ってしまった場合は、すぐにタオルなどで優しく水分を拭き取りましょう。耳の中に水分が残っていると、カビが生えやすい環境を作ってしまいます。

さらに、中耳炎や外耳道湿疹といった耳の病気を放置しておくと、耳茸のリスクを高める可能性があります。耳に痛みやかゆみ、耳だれなどの症状がある場合は、早めに耳鼻咽喉科を受診し、適切な治療を受けましょう。アレルギー性鼻炎も、耳の炎症につながる可能性があるため、きちんと治療することが大切です。

普段からバランスの良い食事、十分な睡眠、適度な運動を心がけ、健康的な生活習慣を維持することも、耳茸予防につながります。免疫力を高めることで、カビの感染を防ぎやすくなります。

耳は大切な感覚器官です。日頃から耳の衛生に気を配り、耳茸を予防しましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 耳掃除 | やり過ぎると外耳道を傷つけ、炎症を起こしやすくする。耳垢は耳を保護する役割があり、自然に排出される。耳の入り口付近に見える耳垢を軽く取り除く程度にとどめる。 |

| 水泳・シャワー後 | 耳の中に水が入らないように注意。水が入ったらすぐにタオルなどで優しく水分を拭き取る。耳の中に水分が残るとカビが生えやすい。 |

| 耳の病気 | 中耳炎や外耳道湿疹などの耳の病気を放置すると耳茸のリスクを高める。痛みやかゆみ、耳だれなどの症状がある場合は、早めに耳鼻咽喉科を受診。 |

| アレルギー性鼻炎 | 耳の炎症につながる可能性があるため、きちんと治療する。 |

| 生活習慣 | バランスの良い食事、十分な睡眠、適度な運動を心がけ、健康的な生活習慣を維持する。免疫力を高めることでカビの感染を防ぎやすくなる。 |

日常生活での注意点

耳茸(じじょう)とは、耳垢が奥にたまり、硬くなってしまった状態です。日常生活では、耳への負担を減らすことが大切です。まず、耳掃除の際に、耳かきや綿棒で耳の奥までいじくるのは避けましょう。耳垢は自然に排出される仕組みになっているため、入り口付近の耳垢を軽く拭き取る程度で十分です。奥まで耳かきを入れると、耳垢を奥に押し込んでしまったり、鼓膜を傷つけてしまう恐れがあります。また、耳を強くこすったり、引っかいたりするのもやめましょう。耳の皮膚は薄くデリケートなので、傷つけてしまうと炎症を起こし、耳茸の悪化につながる可能性があります。

入浴や洗髪時には、耳に水が入らないように注意しましょう。耳に水が入ると、耳垢がふやけて膨張し、耳の閉塞感を引き起こすことがあります。もし水が入ってしまった場合は、すぐに柔らかい布で優しく水分を拭き取り、耳を乾燥させましょう。ドライヤーを使う場合は、冷風で、耳から離れた位置で使用してください。熱い風は耳の皮膚を乾燥させ、炎症を悪化させる可能性があります。

さらに、大きな音や騒音に長時間さらされることは、耳への負担となります。コンサートやライブ会場では、耳栓を使用するなどして、耳を保護しましょう。また、イヤホンの使用も、適度な音量と時間に留めるように心がけましょう。

耳茸は自然に治ることもありますが、症状が続く場合は、耳鼻咽喉科を受診することが大切です。自己判断で治療を中断したり、市販の薬を使用するのではなく、医師の指示に従って適切な治療を受けましょう。定期的に耳鼻咽喉科で耳の状態をチェックしてもらうことで、早期発見・早期治療につながります。日常生活で耳を大切に扱うことで、耳の健康を守り、耳茸の再発を予防しましょう。